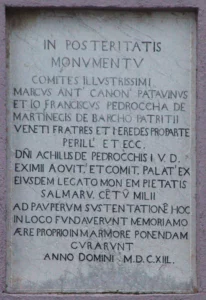

A ricordo della posterità.

Gli illustrissimi conti Marcantonio, canonico di Padova, e Gianfrancesco Pedrocca Martinengo da Barco, patrizi veneti, fratelli ed eredi per parte dell’illustrissimo ed eccellente signor Achille Pedrocchi, dottore di ambe le leggi, esimio cavaliere e conte palatino, dal legato dello stesso in questo luogo fondarono un monte di pietà di 100 some di miglio per sostentamento dei poveri, e a spese proprie curarono di porre (questa) memoria in marmo.

Anno del Signore 1638.

Traduzione del prof. Tommaso Casanova

Di fronte alla parrocchiale di Cignano sul muro dell’edificio che oggi ospita gli appartamenti comunali e l’ambulatorio medico, svetta una bellissima lapide in pietra bianca con una scritta in latino che ricorda la fondazione del monte dei grani di Cignano nel 1638. Dal lascito disposto da Achille Pedrocca di bresciane some cento, corrispondenti ad ettolitri 150,62 di miglio ebbe origine in Cignano l’istituto Monte Grano. L’antico Pio Luogo si incaricava di prestare sementi ai contadini, che all’atto della richiesta dovevano presentare anche una persona, che garantisse per loro la restituzione di quanto preso a prestito (sigurtà). Al termine dell’annata agraria veniva reso il ricevuto con l’aggiunta di una percentuale stabilita (per ogni soma di semente prestata veniva richiesto un interesse pari ad una quarta). Oltre alle carte d’archivio, la memoria esistente su tale fondazione, è l’iscrizione che si trova scolpita a perenne ricordo, sopra una lapide posta sulla parete ovest dell’ex Municipio di Cignano (prima della completa demolizione nel 1915, era posta su torrione d’ingresso al castello), che riporta la dicitura in latino qui a fianco trascritta e tradotta dal prof. Tommaso Casanova. Analoga lapide esite in Bagnolo Mella sotto la loggetta accanto alla chiesa parrocchiale. A Cignano, addetto alla distribuzione del grano era il cursore comunale (l’equivalente dell’odierno messo) e nei giorni stabiliti per la dispensa, il campanaro avvisava la popolazione con un particolare suono delle campane, entrambi venivano compensati con quantità stabilite di semente. L’amministratore di beneficenza (durante il periodo austriaco solitamente il parroco) era tenuto a redigere ogni anno i bilanci preventivi, consuntivi e morale e provvedere a farli approvare dalla superiore autorità. I resoconti del Monte del Grano erano rappresentati dall’elenco dei debitori con le quantità di cerali prestati. Per le famiglie povere, che non potevano restituire entro i tempi stabiliti, i debiti addirittura venivano passati dal padre al figlio. Con Regio Decreto 24 aprile 1864, l’amministrazione dei beni passò alla Congregazione di Carità del Comune di Cignano, che redigeva appositi e separati bilanci dagli altri legati (Tommasi e Cazzago) che già gestiva, teneva distinti i mandati e le reversali di pagamento, in quanto erano diverse anche le finalità caritative. Il tutto era guidato da un consiglio nominato dal Comune per la gestione diretta dei beni. Nel 1880, con decreto di Re Umberto I, i 200 ettolitri di grano presenti al momento in magazzino furono convertiti in denaro. Ciò per ovviare agli inevitabili problemi legati allo stivaggio, ai parassiti, al naturale calo, ai costi per la gestione etc. Nello stesso anno fu approvato lo Statuto organico del Pio Luogo e le rendite dei capitali furono destinate ad essere “somministrate in elemosina, medicine e cibarie agli infermi miserabili ed ai poveri con domicilio nel Comune di Cignano, da almeno due anni”.Nel 1891 i patrimoni dell’Opera Pia furono completamente fusi in quelli della Congregazione di Carità e da essa amministrati sino a quando il Comune di Cignano, nel 1928, fu aggregato a quello di Offlaga. I capitali della Congregazione di Carità di Cignano furono inglobati in quella di Offlaga, che accentrò anche quella di Faverzano (anche in Faverzano esisteva un monte granario). Nel 1935, durante il periodo fascista, la Congregazione di Carità fu assorbita dall’E.C.A. (Ente Comunale Assistenza) che provvide alla gestione della beneficenza del Comune fino alla fine degli anni 70 dello scorso secolo. Oggi è direttamente l’assessorato ai servizi sociali ad erogare i sussidi ai bisognosi e questa pratica assistenziale ha radici antichissime.

A.T. & C.T.